目次

スコープ 3 カテゴリー1とは何か?

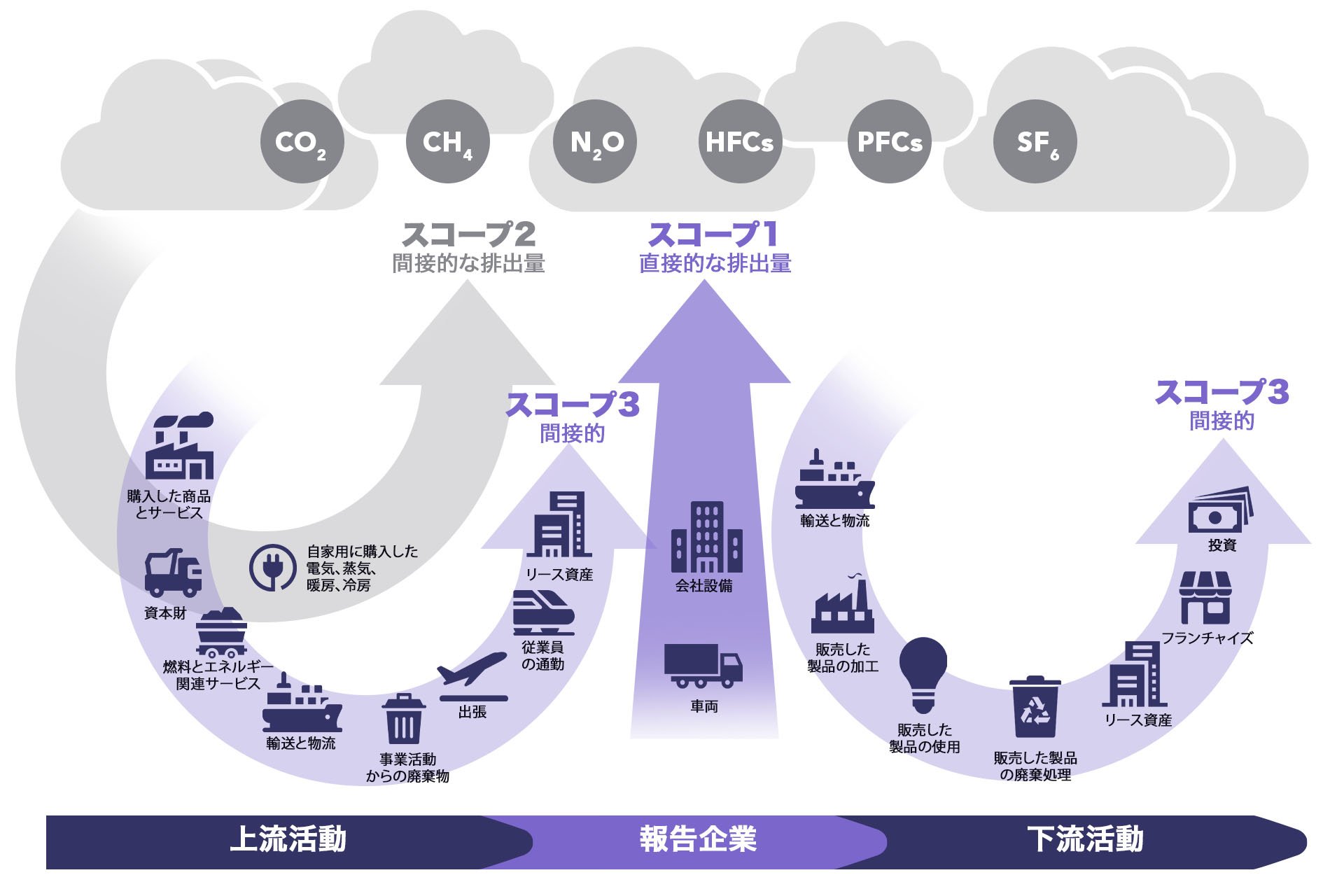

スコープ1、2、3とは何か?については、こちらを先にお読みください。

▶スコープ3(Scope 3)排出量の算定方法と課題|Terrascopeの支援事例

▶スコープ3排出量の削減に関するビジネスケース

スコープ3カテゴリー1とは、企業が報告年度に購入・取得した製品やサービスの資源採取段階から製造段階までに発生するGHG排出量を指します。対象となるのは、原材料、中間製品、最終製品、資材、ソフトウェアなどの自社が購入・取得したすべての製品・サービスです。

また、資源採取から一次サプライヤー(直接の取引先)までの輸送に伴う排出も含まれる一方で、一次サプライヤーから自社への輸送はカテゴリ4(輸送・配送)として別に扱われます。製品の使用や廃棄といった下流の排出とは明確に区別され、カテゴリー1は主に調達活動に起因する「上流の排出」を対象としています。

このカテゴリーが注目される理由は、企業のGHG排出量の大半がここに集中するためです。たとえば、三菱食品では、Terrascopeの支援により、全体のカーボンフットプリントの約99%がスコープ3に該当し、そのうち80%以上がカテゴリー1(購入した製品・サービス)に由来することが明らかになりました。こうした結果からも、カテゴリー1は極めて重要な領域であることがわかります。 関連ページ:三菱食品|気候開示に向けたサプライチェーン排出量の可視化

関連ページ:三菱食品|気候開示に向けたサプライチェーン排出量の可視化

しかし、カテゴリー1の算定は容易ではありません。排出はサプライチェーンの上流に広がり、企業の直接的な管理範囲外にあるためです。データの取得先が広範にわたり、排出原単位も製品ごとに異なるため、定量的な整合性を取るのが難しいという実務上の課題もあります。

それでもカテゴリー1は、削減に取り組むインパクトが非常に大きい領域です。持続可能な調達やサプライヤーとの連携を通じて、自社の環境負荷を根本から見直す機会を提供してくれます。

スコープ3カテゴリー1は、脱炭素社会の実現に向けた鍵を握る重要な領域の一つであり、自社の排出構造や事業特性に応じて、戦略的に取り組むべき対象です。

参考:企業のバリューチェーン(スコープ 3) 算定と報告の標準|環境省

スコープ 3 カテゴリー1の算定ステップ

本章で紹介する算定ステップは、国際的に広く用いられている GHGプロトコル(Greenhouse Gas Protocol) に準拠し、弊社が独自に整理した手順です。

サプライチェーン排出量を正しく把握し、ホットスポット特定やCDP・SBTiなどの外部開示に対応するためにも、まずはこの標準的なステップを理解することが重要です。

ステップ1:目的の設定

算定の目的は企業によって異なります。例えば:

- サプライチェーン全体の排出量をつかむため

- 排出量が多い部分(ホットスポット)を見つけて対策を優先するため

- CDPやSBTiなど、社外への開示や認定に対応するため

このように目的を明確にすることで、どの程度の精度で計算すべきか、どんなデータが必要かを判断しやすくなります。

ステップ2:データ入手可能性の確認

次に、調達・購買部門や会計データなどを基に、入手可能なデータの粒度を確認します。重量や数量で把握できるか、金額ベースのデータしかないか、あるいはサプライヤーから固有の排出原単位が得られるかによって、利用可能な算定手法が決まります。

ステップ3:算定手法の選択

入手可能なデータに応じて、次の4つの手法から選びます。

|

手法 |

必要なデータ |

特徴 |

メリット |

デメリット |

|

サプライヤー固有手法 |

サプライヤーから提供される製品・サービスごとの排出原単位 |

最も精度が高い算定方法 |

・実態に即した数値が得られる |

・サプライヤーの協力が必須 |

|

混合手法 |

一部はサプライヤーデータ、その他は重量ベースや金額ベース手法 |

固有データと汎用データを組み合わせる方式 |

・主要品目は高精度に算定できる |

・一部は精度が低いまま残る |

|

平均データ手法(重量ベース手法) |

購入重量や数量+二次(業界平均値など)排出係数 |

公表されている「重量あたり排出原単位」を利用 |

・比較的入手が容易 |

・サプライヤー固有性は反映されない |

|

消費ベース手法(金額ベース手法) |

会計データ(購入金額)+二次(業界平均値など)排出係数 |

金額ベースで排出量を算定 |

・金額データはほぼ必ず入手可能 |

・精度は4手法の中で最も低い |

出典:GHGプロトコル スコープ 3 排出量の算定技術ガイダンス|環境省

ステップ5:集計と報告

最後に、製品や部門ごとの算定結果を集計し、カテゴリー1全体の排出量として取りまとめます。併せて、排出量の大きく、重点的に削減に取り組みたい排出源であるホットスポットを特定し、優先的に精緻化や改善を進めていくことが推奨されています。算定方法やデータソースについても、透明性をもって開示することが重要です。

参考:サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン (ver.2.7)|環境省

カゴメ:スコープ3カテゴリー1の精緻化で食品バリューチェーンの排出構造を可視化

.png?width=308&height=175&name=brand-statement_kagome-logo-eng%20(1).png)

- 課題|既存の排出係数データと管理の限界

カゴメはこれまで、スコープ3(とくにカテゴリー1)の算定に国内データベース(環境省・IDEAなど)の粗い排出係数を使用していました。これらは「加工食品」「調味料」といった包括カテゴリに留まり、トマトペーストや濃縮果汁など製品特性を反映した品目別データが不足。一方で、サプライヤーの実測等に基づくカスタム排出係数を積極収集・活用してきたものの(平均的な二次データより高精度)、約1,000種類に及ぶ係数の手作業管理は、効率・品質の両面で限界がありました。 - ソリューション|スコープ3カテゴリー1の高精度算定

Terrascopeは国内DBの粒度不足を補うべくグローバルデータベースを適用。たとえば露地栽培トマトの係数を国内からグローバル排出係数へ置換した結果、より実態に即した値となり、従来比79%低い排出量が算定されました。こうした品目別・高粒度排出係数の適用により、カテゴリー1のGHG排出量を精緻に可視化。さらに、約1,000種類のカスタム係数を自動インポート/一元管理できるプラットフォームを提供し、手作業負荷と精度リスクを同時に低減しました。 - インパクト|食品バリューチェーン全体のホットスポットを定量把握

スコープ3カテゴリー1の測定精度向上により、食品バリューチェーン全体の排出構造が明確化。主要ホットスポットを定量的に特定でき、削減策の優先順位付けと実行計画の策定をデータドリブンに進められる基盤を整備できました。

関連ページ:カゴメ:スコープ3とFLAGの精緻な測定でSBTi認定をアップデート

サプライチェーン全体を見据えたスコープ3カテゴリー1の削減アプローチ

カテゴリー1の削減に取り組む際には、購入した商品やサービスを提供するサプライヤーと協働し、排出量の削減余地を一緒に探ることが重要です。

算定の初期段階では、金額ベース手法だけに依存せず、可能な限り一次データや重量ベース手法を活用し、購入品目ごとの排出量をより実態に近い形でマッピングすることが有効です。こうした分析によりホットスポットが明らかになった後に、重点的にサプライヤーと対話を始めるのが得策です。闇雲にすべての調達先に対応を求めるよりも、影響の大きい領域に資源を集中できるからです。

具体的な削減アプローチとしては、サプライヤーのさらに上流にあたる原料供給者からの情報を取得し、再生可能エネルギーの利用やサステナブルな原料への切り替えを依頼することが挙げられます。また、環境負荷の低いバイオ原料を一部導入したり、同じ原料でも国ごとに排出量が異なるため、排出量の少ない国のものを優先的に調達することも効果的です。さらに、製品の軽量化やコンパクト化、国内生産品への切り替えによって、輸送効率も高まり、調達から流通にかけての排出削減につながります。

このように、排出量削減の取り組みは単なるコスト削減にとどまらず、環境に配慮した調達先の選択を通じて、強靭でサステナブルなサプライチェーンを築くことができます。サプライチェーン全体を視野に入れたカテゴリー1への取り組みは、企業にとって長期的な競争力強化の基盤となるのです。

参考:

サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて (p17,25,82)|環境省

別添 - 環境省モデル企業事例集 |環境省

MCアグリアライアンス:Terrascopeが支援した削減アプローチ事例

食品類を日本に輸入・販売する三菱商事とOlamの合弁会社、MCアグリアライアンスは、Terrascopeのシステムとコンサルティングを活用し、サプライチェーン全体の排出量削減シナリオを分析しました。同社の排出量の大部分は、原材料の生産や輸送といったサプライチェーン上流に集中しており、どの工程が大きな影響を持つかを正確に把握することが課題でした。Terrascopeの算定・シミュレーション機能により、最大25%の削減可能性を定量化。これにより、持続可能性の向上だけでなく、コスト削減やオペレーションリスクの低減にもつながっています。

この事例は、企業がスコープ3排出量、特にカテゴリー1に焦点を当てる重要性を示しています。MCアグリアライアンスは、排出量の削減余地を定量的に把握することで、調達・輸送の最適化という実効性ある削減アプローチを描くことが可能になりました。

関連ページ:MCアグリアライアンス: GHG排出データを活用し、将来性のあるサプライチェーンを構築

実践者向けよくあるQ&A

Q1: カテゴリー1「購入した製品・サービス」とは、具体的にどのような製品・サービスを指しますか?

カテゴリー1にあてはまるのは、自社が購入・取得した原材料、中間製品、最終製品と自社が購入・取得したソフトウェアなどのサービスです。算定事業者の営利活動に関連した物品だけでなく、事務用品、ユニフォーム、社員食堂用の食材なども該当します。また、クリーニング、修理・修繕、外部のレンタルサーバー利用など、購入したサービスも含まれます。

Q2: カテゴリー1では、全ての製品・サービスを算定する必要がありますか?

はい、網羅性が重要です。排出量が小さそうでも除外せず、報告年度に購入・取得したすべてを一度は算定対象に含め、まず全体像を算定をします。

データが揃わない箇所は当面、消費ベース手法(金額ベース手法)等で補完しつつ、次年度以降に平均データ手法(重量ベース手法)やサプライヤー提供の一次データへの置き換えを進めます。こうして正確性を高めることが、将来の削減施策の精度・効果に直結します。

Q3: 購入したものが、カテゴリ1「購入した製品・サービス」とカテゴリ2「資本財」のどちらに当てはまるか判断する基準はありますか?

算定事業者の会計上の取り扱いを確認し、固定資産に位置付けられるものをカテゴリー2、その他をカテゴリー1に計上します。 例えば、生産設備や建物の購入はカテゴリー2、原材料や中間製品の購入はカテゴリー1に該当します。実務では、会計部門との連携が重要です。資産計上の基準や勘定科目を確認し、分類の整合性を保ちましょう。

Q4: 海外から調達した製品の排出量算定には、どの排出原単位を用いますか?

海外調達の場合、国や地域ごとに生産プロセスやエネルギーミックスが異なるため、汎用的な排出原単位では正確さに限界があります。Terrascopeは、20万以上の排出係数を収録したグローバルデータベースを標準搭載しており、素材の種類や生産国ごとに適したデータを用いて算定が可能です。これにより、原材料や製品ごとにより実態に近い排出量を把握でき、グローバルに展開する企業でも高い精度でスコープ3カテゴリー1の算定を進めることができます。

Q5: 省エネに取り組んでいるサプライヤーから調達していますが、データベースの値を用いて算定した場合、サプライヤーの削減努力は反映されますか?

データベースの値を用いて算定した場合、サプライヤー削減努力は反映されません。精度を上げるためには、サプライヤーから排出量データを得る必要があります。

参考:サプライチェーン排出量算定におけるよくある質問と回答集 |環境省

スコープ3カテゴリー1の算定・削減を次のステージへ。

食品業界や大規模SKUを対象とした先進事例で、導入効果を実感してください。

まとめ

スコープ3カテゴリー1は、企業が購入した製品・サービスの製造段階におけるGHG排出量を対象とするもので、多くの業界でサプライチェーン排出量の大部分を占める重要領域です。算定には幅広いデータ収集と分析が必要となりますが、正確に可視化することで、自社にとっての排出ホットスポットを把握し、重点的な削減施策を進めることができます。

カテゴリー1の管理は、単なるコンプライアンス対応にとどまりません。調達戦略やサプライヤー選定、製品設計の改善など、企業活動の根幹に直結する意思決定を支える基盤となります。Terrascopeの支援を活用することで、網羅的かつ精度の高い算定とシナリオ分析が可能となり、脱炭素経営を実効的に進める第一歩を踏み出せます。